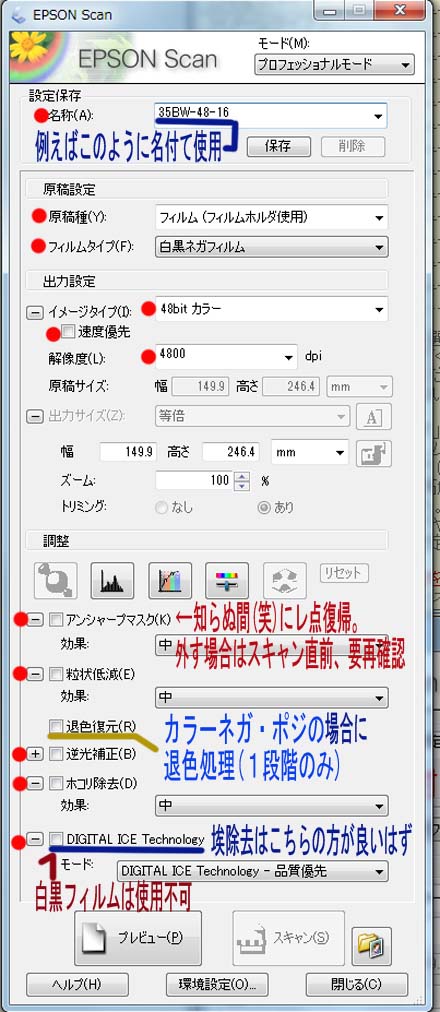

| EPSON GT-X970 ドライバ設定 |

| GT-X970は冷陰極管方式のため、光量が安定するまでのウオームアップ時間が約30秒程度必要。 |

|

店主の推奨設定

| ● |

モード |

プロフェッショナルモード |

| ● |

名称

※最後に付ける |

名称

設定内容を名称登録

フィルムにより使い分け

→取り込み設定の迅速化

名称例

・35白黒-48-16

・35ネガカラー-48-16 |

| ● |

原稿設定 |

フィルムホルダ使用 |

| ● |

フィルムタイプ |

選んでください |

| ● |

イメージタイプ |

48bitカラー(16bitRGB×3) |

| ● |

速度優先 |

チェック入れない |

| ● |

解像度 |

4800dpi (妥当な?ファイル容量として)

※素子ダイレクト解像度は6400dpi |

| ● |

アンシャープマスク |

レ点を外す(ソフトでお好みに)

スキャン直前にレ点再確認を

お勧め。知らぬ間にレ点復帰注意 |

| ● |

粒状低減 |

カラーフィルムの使用時に

人物等に「好み」で使用。

「白黒」にはお勧めできません。 |

| ● |

退色復元 |

古いネガ・ポジカラー用 |

| ● |

逆行補正 |

使用しない→ソフトで修正する。 |

| ● |

ホコリ除去 |

このモードでは使えないはず |

| ● |

DIGITAL ICE |

カラーネガ、ポジ用。

白黒は使用不可ソフトで修正 |

※レ点を入れたらアンシャープ処理にレ点が入る!

レ点をON-OFFした場合、該当コマに反映します。

このとき、アンシャープにレ点がちゃっかり入る場合が

多いので、外す場合はスキャン直前で外した方が確実 |

|

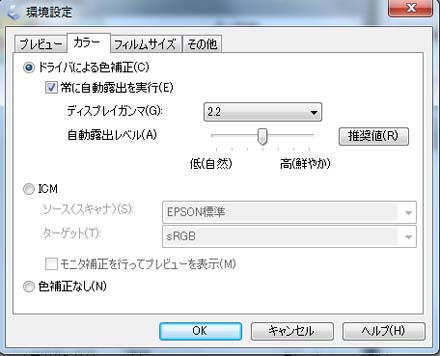

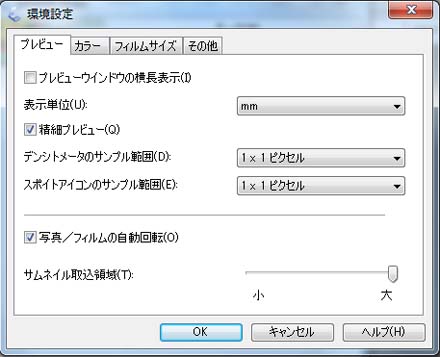

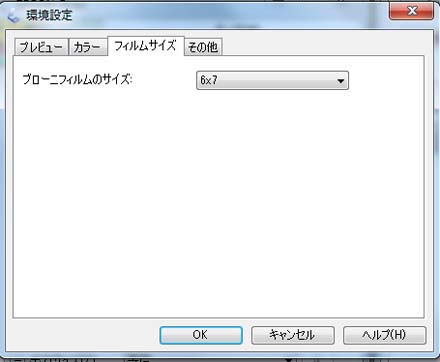

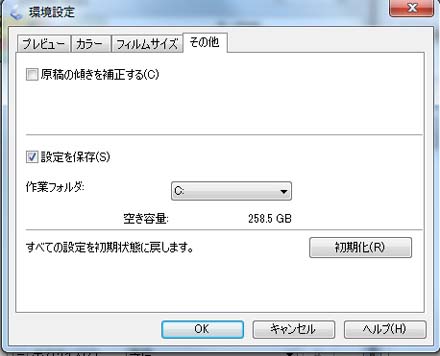

| ↑上表下部の 「環境設定」は↓の4画像で確認してください。なお、「フィルムサイズ」はお持ちフィルムに合わせてください。 |

|

|

| ↑ネット表示の関係で最近は2.2が主流です |

↑表示単位、主に使うmm(プリント)とピクセル(ネット)の基準で |

|

|

| ↑ブローニーフィルムのサイズを入力(無ければスルー) |

↑スキャナーが画像の演算などを行う場所として

|

|

|