|

蒲原鉄道 車両 その4

撮影年:1974(S49).02/1981(S56).08

2025.02.28UP/2025.03.09 Ver1.04 |

| モハ31形 |

|

| ↑下のモハ41の画像を利用してモハ31を合成しました |

1952(S27).10.に自社の村松車庫で東京電気工業という聞き慣れない会社(失礼!)が出張して製作。とされる

落成した車体は前面は2枚窓で進行左側を片隅運転台+固定窓とし、右側は客座席+開閉可能な2段窓とした。

側面は片隅運転台側に乗務員ドアを、右側の客室は窓を設置、幅は若干広めの2段窓であった。

鉄道ファンには特等席だったろうなぁ~

扉間の客窓は12枚で座席はロングシート。

台車は名鉄から木造車で回着したデ101(後のモハ21)の日車製イコライザー台車ボールドウィン78-25Aを転用した

※デ101は開業時からの木造車デ1号(廃車)のブリル76E-1(日車複製品)を履いた

■その後、1961(S36)~1962(S37)の間に西武所沢工場まで回送のうえ、前面左側の片隅客席を撤去して乗務員を全室化、乗務員ドアの取付、前面の窓は両側Hゴム固定、総括制御化されてS37.05付けで竣工した。

以降、S53年頃のワンマン化改造以外、路線廃止迄変化は無い。

■東京電気工業

東京京橋区八丁堀に1939年設立された。

15,150mの中型車であるが、失礼ながら「村松車庫」で(台枠から)作ったと言われる点が腑に落ちない

想像するに複数の工事人を近くの旅館などに、居住させておよそ数ヶ月はかかりそうな工事である

当時の車両写真を見てもかなりしっかり出来ており、開業以来、関わりのあった日本車輌製造のセンスが入っているような気もする。

当然、設計図から起こす訳だから、その方面の技倆も必要である

造作や機器の配置にしても専門の知識が必要で、経験が無ければ成せるものではない。部品の手配、取り付け、届け出書類作成等も同様である。

日常の車庫内で鉄板切断溶接、組立、電装、内装等の加工製作には、ある程度の工作機械も必要

特に台枠はどこかの廃車体の寸詰め?または、某車両メーカーで車体を相当程度作ってもらって、甲種じゃない(笑)通常貨物として国鉄線経由で2両まとめて搬送し、順次、村松庫で仕上げをしたのではないか?等のと言う疑念が残る

艤装はどこぞのメーカーの関係社員(独立?)の一団が工作を行い、東京電気工業は何らかの理由で名義貸しなのかの疑念もある

その後、改造、車体更新等は西武所沢に送っている状況

こういう妄想もまた楽し・・・である(失礼)

|

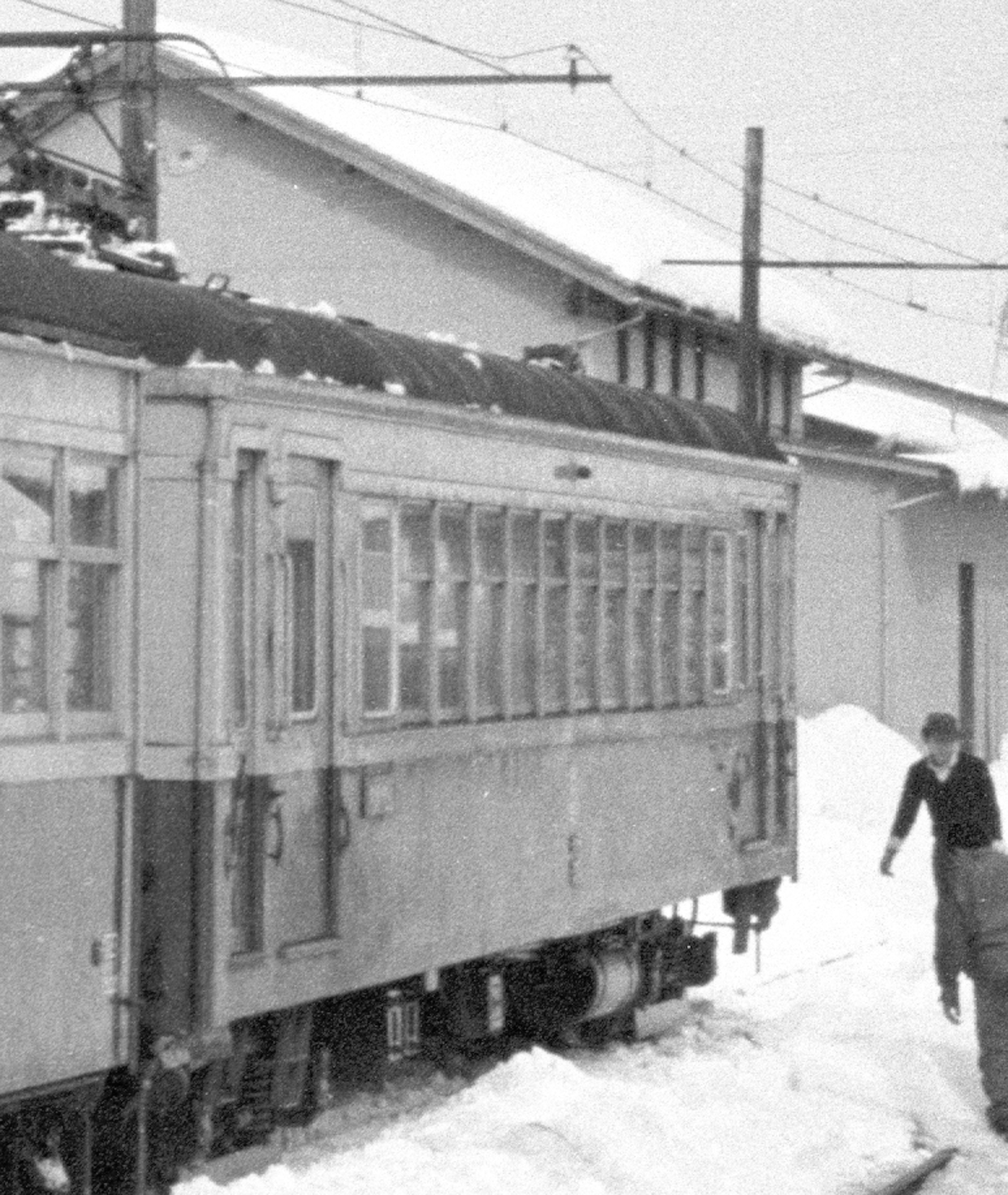

| ↓モハ31の画像はこれだけや~ |

|

|

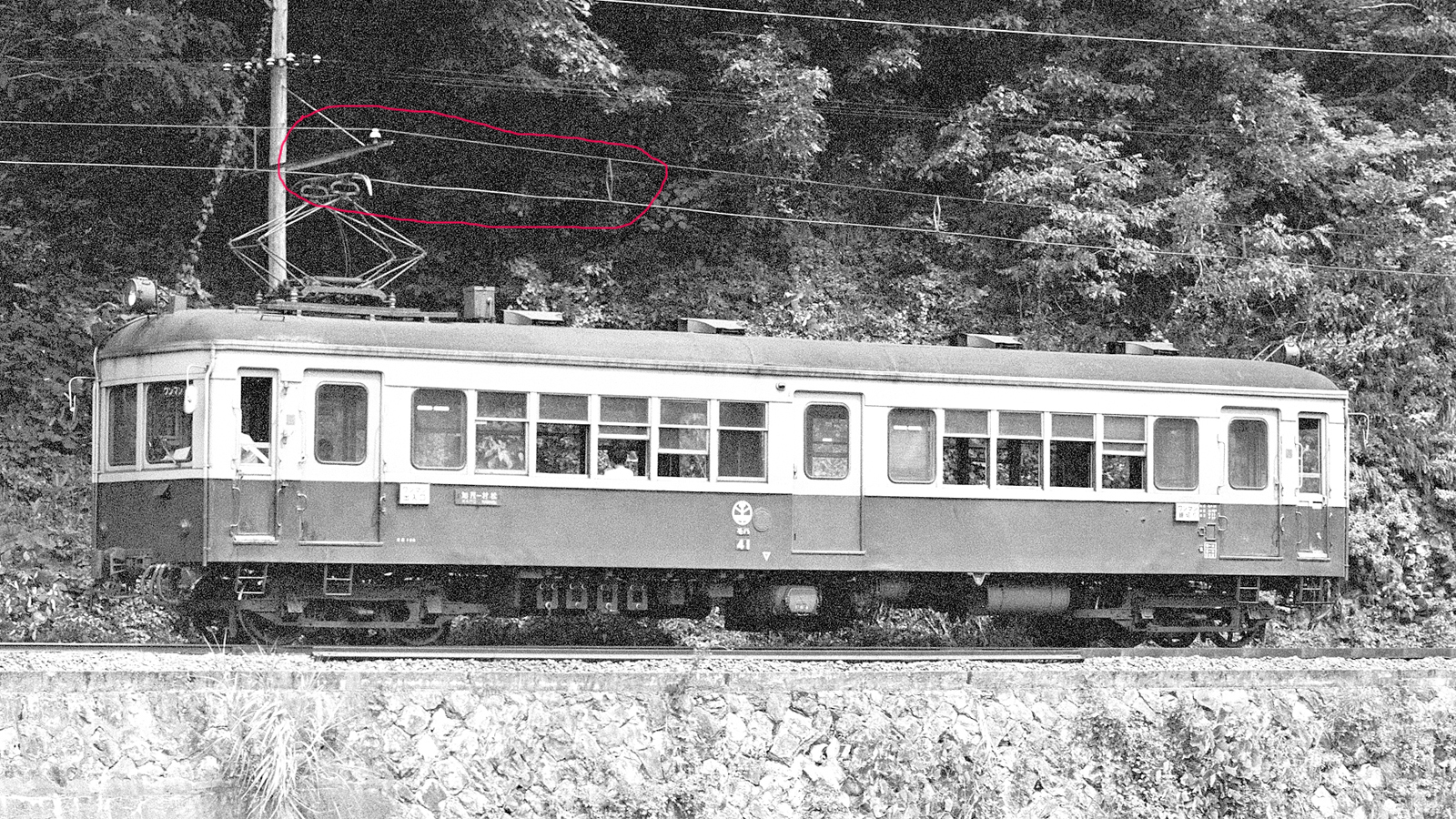

| モハ41形 |

|

| ↑車体に比べて貧弱なモハ13(後のモハ51)からの台車 |

1954(S29).04.にモハ31と同様の手法で同型車体を完成させた兄弟車

室内はクロスシート仕様であった

モハ31の一年後の製作であるが、竣工後に継続して製作された状況と思われる

店主の製作妄想は上記モハ31に引き続き同じくということで・・・

しかし、台車の工面に苦労をしたようで、車体を載せるギリギリの耐荷重らしい、モハ13の台車を転用したので、車体との見た目は貧相な状況

■気になる数字として

同型車モハ31は更新後26.55tである。

モハ41の車体重量は書類上21.5tで、モハ31と比べて台車だけで5.0tも軽量になるのか摩訶不思議

1回目の更新では車体延長で鋼材が増加した1963(S38).06竣工

※客ドアの幅は3扉とも950mm

方法は車体中央でボディカット、両サイドの幕間をいれて1550mm延長し、座席はロングシートに変更した。これで少しは増加分の軽量化になったのか??

2回目はS53のワンマン化で0.45t増加して21.9t??になった

ちなみにモハ11~12の車体重量は19tで、その脆弱な台車を使用している関係で、ヤバイと届け出上の数字を痩せさせてしまったのか?

|

|

--- 閑話休題 ---

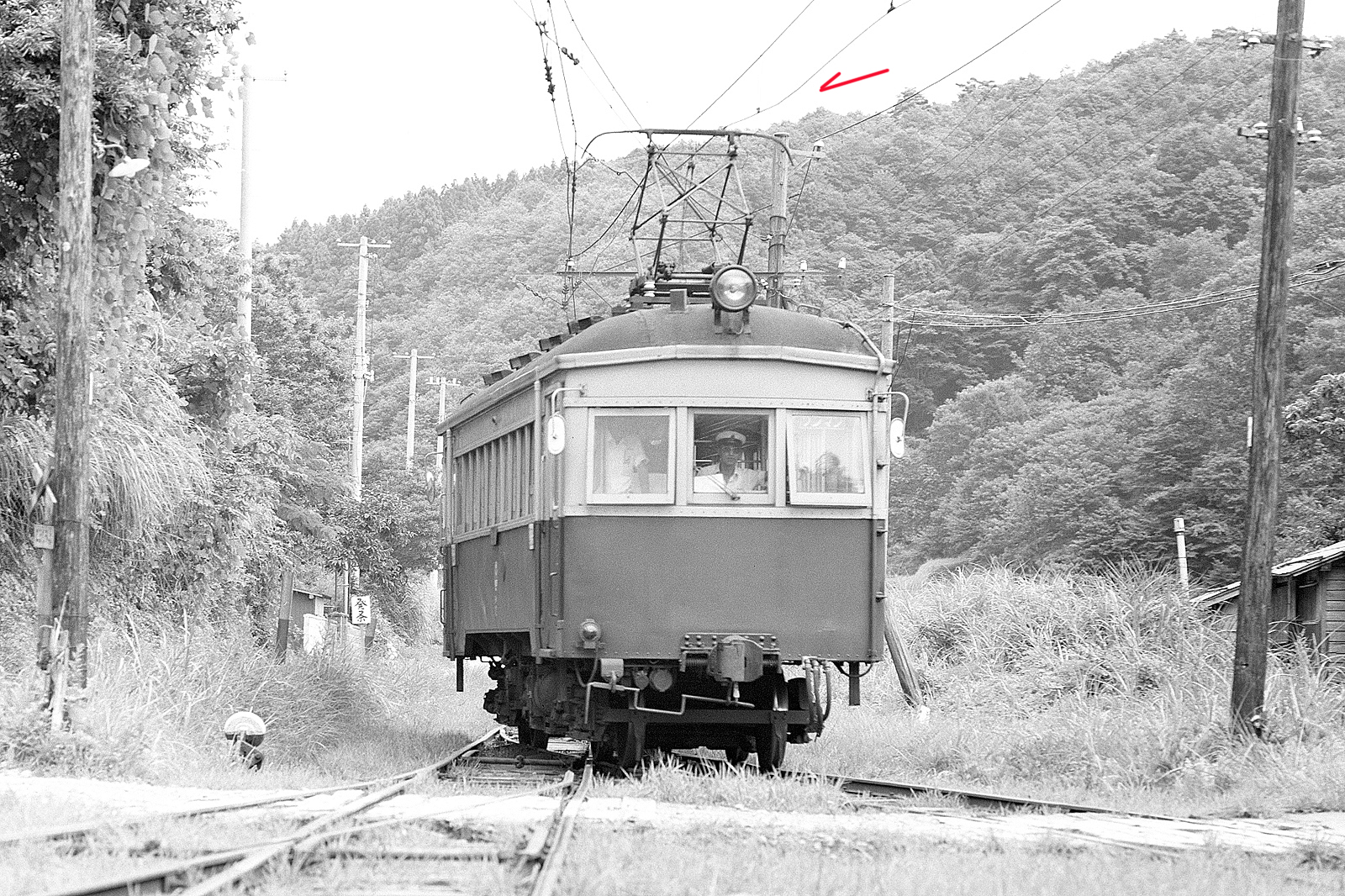

架線について |

|

↑↓架線張力はほぼ無いような状態で波を打っている

高速じゃパンタが破損しそうな状態だった |

|

|

|

| ↑村松車庫内の驚きの架線。留置用の側線ですが |

|

| ↑ 七谷駅の驚き垂下 |

| モハ61形 |

|

| ↑モハ61 |

武蔵野鉄道の17m級のクハ5856、製造は日本鉄道自動車工業で

1940(S15).04就役、型式番号はクハ5856→

西武内では

1948(S23).06改番クハ1232(初代)→

1954(S29).07改番クハ1233(2代目)

と変遷して1958(S33).01に蒲原入した

入線にあたっては両運転台化、電動車化(56kw×2)、室内更新などが行われた。

台車はDT-10

エピソードとして瀬古龍雄氏は

(1)日鉄自の新製車両とあるが、台枠は構造から古物の再製の疑いが濃い

(2)主電動機の4個搭載案もあったが、変電所容量が不足するため2個に

(3)西武鉄道の旧色をまとって入線したが、蒲原側は後に全車この塗色化

と述べておられる

|

|

|

|

| モハ71形 |

武蔵野鉄道デハ1320形1322号で1927(S2).03日本車輌製で3両(21~23)が増備された

西武内では

1948(S23).06改番でモハ221→

1954(S29).08改番モハ215→その後両運転台から片転台化

1958(S33).07.11付クハ化クハ1211となった

蒲原入1965(S40).07 両運転台化し、西武の手持ち部品を寄せ集めて電装した。

意外にも長命?で五泉~村松廃止時の列車として組成されて活躍した |

|

|

↑五泉方(貫通幌座付)

貫通路の幅が違う

↓ 加茂方(幌は付けられない) |

|

↑前面窓下左右2カ所にある四角の蓋は通風器 モハ41にもある

連結器の解放ピンと梃子が上も下も見えないのだがハテ |

|

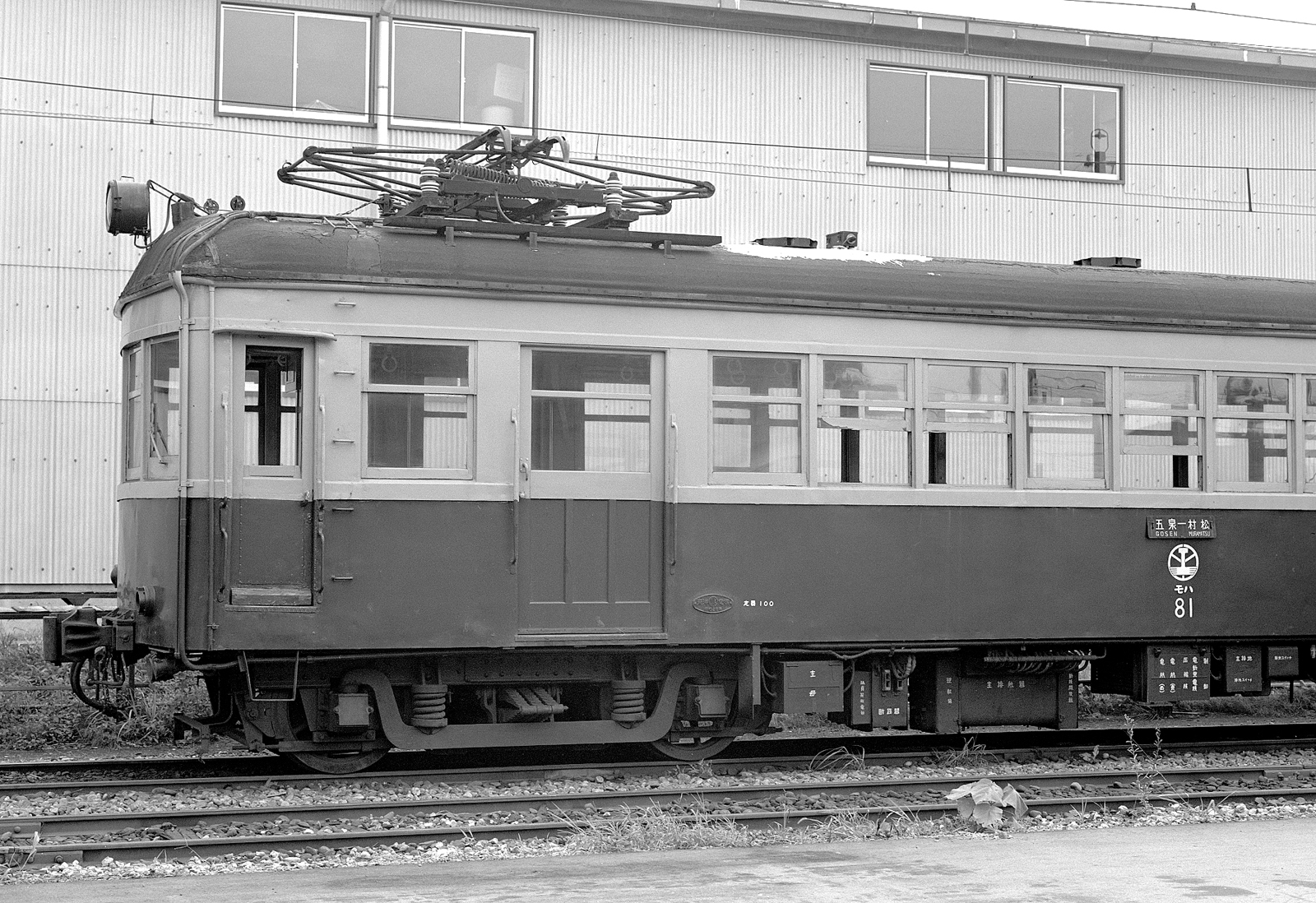

| モハ81形 |

|

■日本鉄道自動車製

■乗務員扉は下が車内床面に合わせてあり、上が客ドアの高さとなっている珍奇な構造。ドア下部は水平がでておらず勾配付きの扉

■客ドアはステップが下がっているので乗客の頭は自然と下がるが、乗務員扉は頭をぶつけそう

■後方の更新されているモハ31はステップが無いので、客ドアの取り付け高さの違いがわかる

■乗務員ドア上方の無骨な雨樋は蒲原鉄道でこの車両のみ。停止時に雨がザッパァ~と来る構造なのか?というか、写真を見る限り屋根境の雨樋は役に立って無い? |

|

|

越後交通(750V)が1971(S47)に1500V昇圧したさいに廃車され、同年12月に600Vの蒲原が譲り受けた。

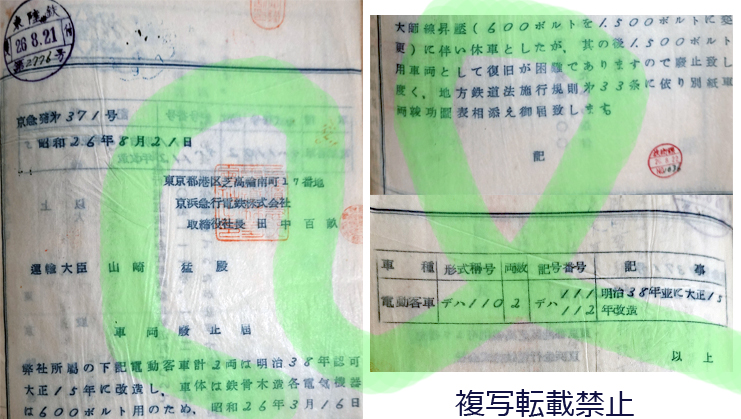

なお、台枠は京浜電鉄のデ12→大東急デハ5112→分離(新)京急デハ112→1951(S26)08.21廃車→長岡鉄道購入(日本鉄道自動車工業:東洋工機)にて台枠、電装品一部利用、車体新造1951(S26)11.竣工)→越後交通(会社名改称) |

|

大東急から分離し、新生「京浜急行電鉄」になってから600V車両が封じ込められて居た大師線、京浜川崎~塩浜間を1951(S26).03.16から1500Vに昇圧した際、今後の利用先が見込めない老朽車が順次廃車された。デハ110形も木造車由来の鉄板装甲車?であるため、昇圧不対応の機器もあって廃車となった

推測だが、日本鉄道自動車工業(東洋工機)が長岡鉄道の車両納入を狙って確保に動いたのではなかろうか |

| ↓車体の製造銘板は昭和26年東洋電機となっている |

日本鉄道自動車工業(株)が東洋電機(株)の系列に入るのは、書類上1953(S28).07であるが、製造現場としては2年も前から東洋電機(株)として親会社の銘板を張っていたのか?ナゾ~

※写真を拡大しても「昭和26」と見える |

|

|

|

| モハ91形 |

|

| ↑村松に向かう3連の後部車となる |

なんとこの車両の同僚がモハ21である。

名鉄 451号→山形交通(三山線)モハ106→1975(S50).11.蒲原鉄道モハ91

名鉄 455号→蒲原鉄道デ101

山形交通三山線に供出されたモ451は1956(S31)に日本車輌東京支店で鋼体化

工事内容は車体延長など無く、そのまま全長12,944mmの長方形の車体とした。

小型車体であり、蒲原入線後はワンマン工事をせずに運用された

|

|

|

↑五泉に向かう通勤通学列車

モハ91-クハ10-モハ81 |

|

↑山形交通三山線時代に除雪車として活躍

後方に旅客列車が続行している |

[参考資料]

鉄道図書刊行会 日本民営鉄道車両形式図集 上編、私鉄車両めぐり特輯(1) 蒲原鉄道 瀬古竜雄様著、(2)庄内交通 金沢二郎様著、

鉄道ピクトリアル【特集】西武鉄道 No230,No884

朝日新聞社 世界の鉄道'69,'74,'75

電気車研究会 日本の電気機関車

鉄道ピクトリアルNo625 改訂版 日本の鉄道車両メーカー要覧 藤田吾郎様,岡田誠一様

鉄道ピクトリアルNo636 弘南鉄道 高嶋修一様著

ネコパブリシング 新 消えた轍 上信越5 寺田裕一様著

日本車両鉄道同好部・鉄道史資料保存会編 日車の車両史 戦前私鉄(上)

※ネット閲覧は「鉄道CAD製作所」から左上「新ぜかまし文庫」クリック→中程の2021年公開分に収録有

[インターネット] 轍のあった道 磯部祥行様 (蒲原鉄道形式図)

御礼申し上げます |

|

|

|

|

|

|

|

|

|